ブログ

Blog

Blog

「うちの子、ちゃんと見えてるのかな?」

赤ちゃんの時から、誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか。特に、言葉を話せない小さなお子さんの場合、見え方の異常に気づくのはとても難しいことです。

実は、こどもの見え方でとても大切な「弱視(じゃくし)」という状態をご存知でしょうか。

弱視とは、メガネやコンタクトレンズで矯正しても、視力1.0が出ない状態のことをいいます。これは、生まれたばかりのころから、脳で「ものを見る力」を育てる時期に、なんらかの原因で適切な刺激が与えられず、視覚機能の発達が止まってしまうために起こります。

では、なぜ弱視になるのでしょうか。その原因はさまざまですが、いくつか代表的なものをご紹介します。

1. 強い遠視や近視、乱視

こどもの目は、成長するにつれて少しずつピントを合わせる力が発達していきます。しかし、生まれつき強い遠視や近視、乱視があると、網膜に常にぼやけた像が映ってしまい、脳が「ものを見る」練習を十分にできません。その結果、視覚の発達が遅れてしまうのです。

2. 斜視(しゃし)

両目が同じ方向を見ていない状態です。片方の目の視線がずれていると、両目で同時にものを見ようとしても、脳が混乱してしまいます。その混乱を避けるために、脳が意図的にずれている方の目の情報を使わないようにしてしまうことがあります。その結果、使われなくなった目の視力が発達しなくなり、弱視になってしまうのです。

3. 先天的な白内障や眼瞼下垂(がんけんかすい)

生まれつき水晶体が濁っていたり、まぶたが下がっていたりすると、目の中に光が入りにくくなります。光の刺激が少ないと、視覚の発達は止まってしまい、弱視につながります。

これらの原因によって、視覚の感度や立体視(ものを立体的にとらえる能力)の獲得が不十分になってしまいます。

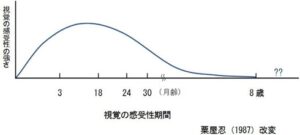

視機能の発達には「臨界期」という大切な時期があります。

これは、ちょうど生後まもなくから8歳くらいまでの期間です。この時期に適切な治療を始めないと、たとえ原因を取り除いても、視力は十分に発達せず、一生弱視のままになってしまう可能性があります。

特に、3歳くらいまでの期間は、視機能が最もダイナミックに発達する時期です。この時期を逃さず、早期に発見して治療を始めることが、とても重要です。

日本弱視斜視学会HPから引用

小さなお子さんは、自分で「見えにくい」と訴えることができません。そのため、ご家庭での様子を注意深く観察していただくことが、弱視の早期発見につながります。

例えば、こんな様子はありませんか?

こうした様子が少しでも見られたら、迷わず小児科医や眼科医にご相談ください。

当院では、お子さんの視機能検査にスポットビジョンスクリーナーという機器を導入しています。これは、カメラのような機器で、お子さんがじっとしていなくても、わずか数秒でスクリーニング検査ができる優れものです。

当院では、以下のタイミングでこの検査を行っています。

また、上記の臨界期を考え、弱視の早期発見を目的として1〜2歳のお子さんを対象とした自費でのスポットビジョンスクリーナーを用いた弱視のスクリーニング検査も随時行っています。

スポットビジョンスクリーナーは、あくまで「スクリーニング(ふるい分け)」のための検査です。この検査で異常が疑われた場合や、より詳しい検査が必要と判断された場合は、当院と連携している眼科専門医の先生にご紹介します。

眼科では、お子さん一人ひとりに合わせた、さらに詳しい検査を行い、正確な診断と適切な治療方針を立ててくださいます。治療法としては、原因に応じたメガネの処方や、片方の目を隠して視力の発達を促す「アイパッチ」という方法などがあります。

「弱視は、早期発見・早期治療が何よりも大切」です。

小さなお子さんの見え方は、言葉にできない分、ご家族が気づいてあげることが唯一の手がかりとなります。もし、ご家庭で少しでも気になることがあったり、スポットビジョンスクリーナーでのスクリーニング検査をご希望する場合は、どうぞお気軽に当院にご相談ください。健診の時でも、予防接種の時でも構いません。

お子さんの「ものを見る力」を育むために、私たち小児科医もサポートいたします。

<参考>

・日本弱視斜視学会HP「弱視」

・日本眼科学会HP「弱視」

<院長監修関連記事>

【はぐふる(hug-full)】弱視は早期発見・早期治療が大切!視力検査は何歳から?

【SNSでも情報発信中!】

当院のSNSでは、小児科・皮膚科に関する役立つ情報や、季節ごとの病気の注意点などを発信しています。ぜひフォローしてください!

Instagram: 武蔵小杉 森のこどもクリニック小児科・皮膚科

当院の外観写真

日本医科大学医学部 卒業、順天堂大学大学院・医学研究科博士課程修了、国立国際医療研究センター小児科勤務、東京女子医科大学循環器小児科勤務

医学博士、日本小児科学会小児科専門医、日本小児科学会指導医、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医、そらいろ武蔵小杉保育園(嘱託医)、にじいろ保育園新丸子(嘱託医)

© Morino Kodomo Clinic